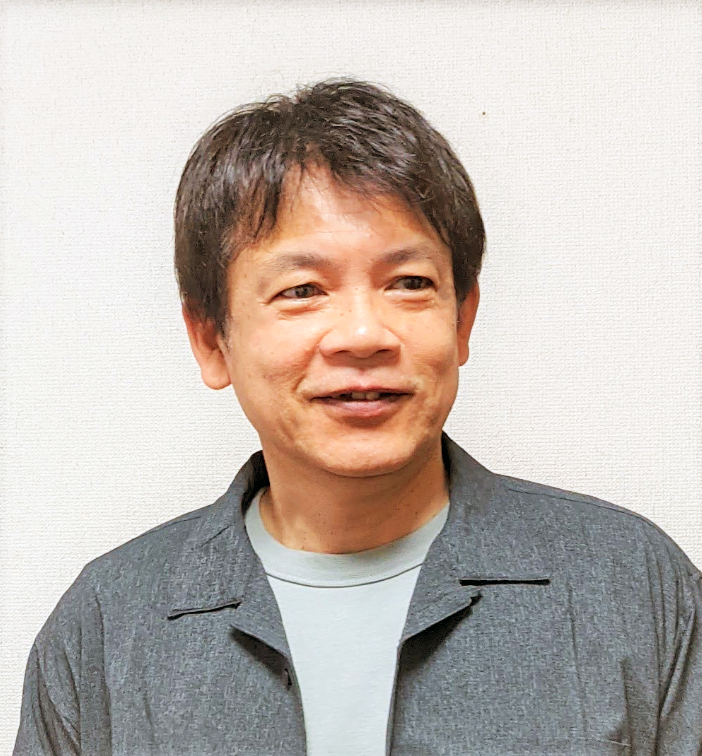

奈良教育大学は、2019年に政府が発表した「GIGAスクール構想」の実現に向け、学校教育におけるデジタル学習基盤の活用ができる教員の養成に取り組んでいます。そのけん引役を務めているのが、奈良教育大学大学院 教育学研究科 教授 小崎誠二氏 です。小崎氏 は、大学の教授として教育の情報化や教員研修の推進を担っている他、文部科学省の学校DX戦略アドバイザーや教育データの利活用に関する有識者会議委員など、多くの公職を務められています。さらに、奈良市のCIO補佐官兼奈良市教育委員会スクールDXプロジェクトマネージャーなど、幅広い役職を兼任されています。

本記事では、2024年8月に開催されたワークショップ「動画を活用したデジタル活用探究学習」について、実際にPIP-Makerを使った学生の反応や 小崎氏の感想、さらに教育DXに関する今後の展望についてお話をうかがいました。

教育現場におけるDX推進

近年、「教育DX」という言葉が教育現場で頻繁に聞かれるようになりました。ただ、実際に何のためにどのような形でDXを進めるべきかについては、まだまだ明確な方向性すら見えていないのが現状です。

DXの本質は、単なるデジタル技術の活用にとどまらず、「デジタル技術を豊かな人生を送るために使う」ことです。キャッシュレスや自動認識技術など、生活の中でデジタル化が急速に進む現代において、体験を重視しつつ、経験と勘に頼ってきた学校教育は、社会よりも後れを取っているように見えます。しかし、それは単に教員の意識や技術の問題だけではなく、制度を含めた、学校教育の根幹に関わる課題があるためです。

教育の世界は、積み上げ型の学びを重視するあまり、新しい技術を取り入れることによる失敗や批判を恐れ、慎重になりがちです。特に初等・中等教育では、学校教育の羅針盤となる学習指導要領が10年ごとに改定されるため、最新技術の活用を前提とした教育設計が難しいという現状があります。

現行の学習指導要領も、コロナ前に策定されたものであり、当時は、「1人1台端末」を想定していたものの、前提にはなっていませんでした。そのため、先生たちは、学習指導要領の最低限の学びを実現するためには「これまで通りの方法でも十分に教育ができる」と考えがちで、チャレンジする必要性を感じにくいのです。

さらに、大学などの高等教育においても、教員養成系ではDXに対する理解が十分でないまま「ICTを活用した授業」と称していても実質が伴わないケースも多く、授業のタイトルに「ICT活用」と入れたものの実際の活用には至っていないという状況も見られます。

しかし、決してすべてが後ろ向きな姿勢というわけではなく、環境が整っていないからできない、わからないという状態も多くあるのです。コロナ禍でオンライン授業が実施され、対面の重要性も語られる中で、何が最適かをようやく議論できる段階になったというのが現状です。

我々の生活のさまざまな分野でデジタル技術の活用が進み、それに伴いDX社会の実現が目指される中、デジタル技術を社会に実装しようとする人もいれば、経済に応用しようとする人もいる。たとえば今の私は、教育の分野でデジタル技術を利活用しながら教育にとってDXとは何かを考えようとしています。

デジタル技術の利用だけでは不十分 ─ 教育DXに求められる「主体性」と「創造性」

現在の教育現場では、アナログの作業をデジタル化することが「デジタイゼーション」と呼ばれる第一段階とされています。このようなデジタル化とDXは全く違うものです。DXとは、アナログをデジタル化することではなく、デジタル技術を使って新しい価値を創出することや教育の質的向上を図ることです。教育においては、『デジタル技術を使ってどのように学びを豊かにできるか』が本質的なテーマになります。

デジタルツールを活用した学びの実践として、2024年8月にPIP-Makerを用いたワークショップを実施しました。そこでは、学生の主体性や創造性がうまく引き出されいたように感じます。ただ、教育DXを推進していく中で、最近大きな課題として感じているのが、『主体性』と『創造性』の不足です。

学生たちは、身の回りの世界にある課題について学び、指摘し、発表することはできても、そもそも自分で課題を設定したり、その課題を『自分ごと』として捉えて解決に向かおうとする力が弱いのです。例えば、環境問題について学び、改善の提案もしますが、それが自分の生活とどう関係していて何が問題になっているのかを深く考えてきた経験がとても少ないのです。また、創造性の面においても同様で、既存の知識を活用して新しい取組みを生み出すことは得意なのですが、『ゼロから何かを生み出す』課題設定力はまだまだ十分ではありません。

ただ、これからは、生成AIなどのデジタル技術が大きな可能性を与えてくれるのではないかと考えています。従来の情報検索とは違い、今は存在しないまったく新しいアイデアを生み出すこともできる生成AIを活用することで、学生の創造性を刺激し、より自由な発想を促すことができると期待しています。

教育DXの推進において大事なことの1つに、学習者の意識変革があります。デジタル技術の活用は、手段であり、目的ではありません。チャレンジも含めた自由な発想で実践を積み重ねていくことで、本当の意味でのDXが何かを、学校教育の視点で考えていくことができるのではないでしょうか。

PIP-Makerが生み出す学びの変化

今回のワークショップでは、「大学院の生活をデジタルで良くするには?」という問いを立てて、学生たちに考えてもらいました。最初は便利になることを探すなどの表面的な発想が大半でしたが、次第に「こうなってくると、そもそも大学って必要なのか?」といった深い問いへと踏み込むことになり、思いを簡単に形にできるPIP-Makerを使って表現していくうちに、自由な発想が次々と生まれていきました。

PIP-Makerは直感的に扱えるため、「まず使い方を覚える」という最初のハードルがありません。触ってみてすぐに動画を作成・共有でき、何を伝えたいのかという内容に集中できる点が、探究学習との相性の良さだと感じます。

学生たちの言葉の中で特に印象的だったのは、「ストレスがないツール」です。ワープロやシートでは、まずレイアウトや操作を覚える必要がありますが、PIP-Makerは、自分のやりたいことがそのままできるという感覚だったようです。

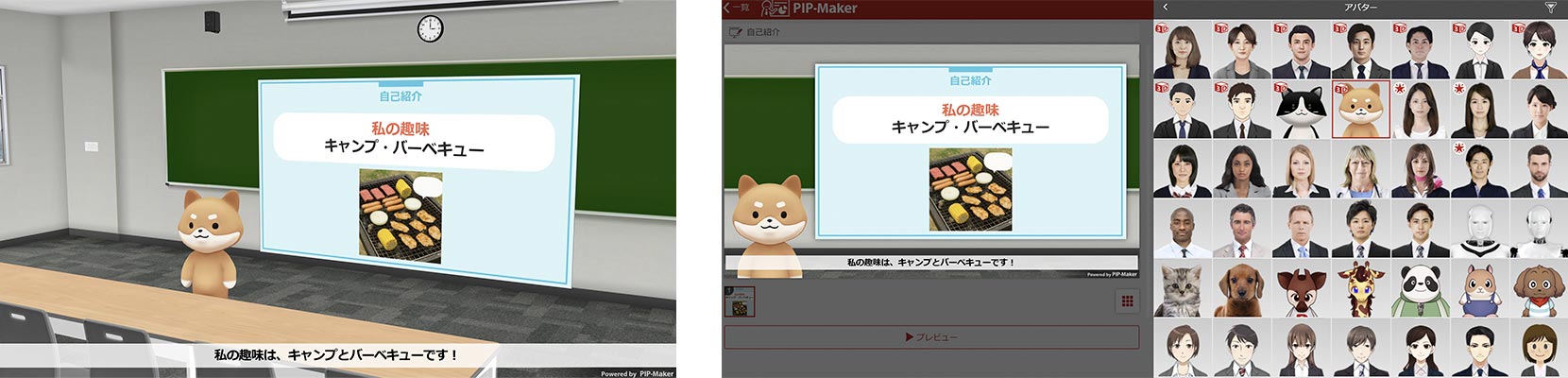

ワークショップの仕上げに、自己紹介の動画を作ってもらったところ、見た人も「これ、どうやって作ったの?」というスキルの質問ではなく、「内容が面白いね」などと純粋に内容について話ができる。思ったことを次々と形にできる楽しさがあるので、さらに工夫を重ねるようになります。

このように、「楽しい!」「ワクワクする!」という感情を引き出せることが、PIP-Makerの大きな強みであり、探究するまなびとの親和性が高いツールだと思います。

ワークショップサンプル例

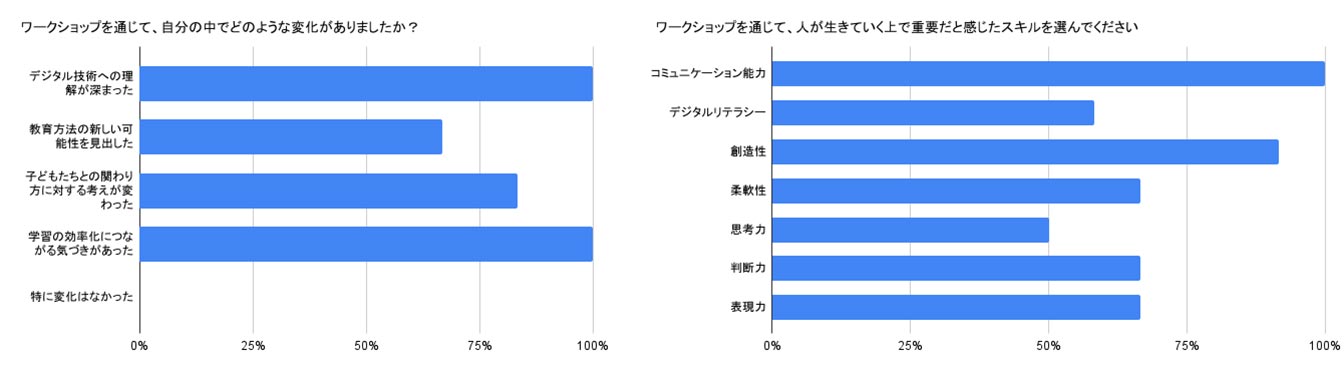

ワークショップ後の学生の声

PIP-Makerの可能性 ── 教育現場への展開

私自身が実際にPIP-Makerに触れて感じた利点は、大きく3つあります。

1. 繰り返し同じ説明や作業が求められる場面で効果的である。

2. 仕上がりがとても自然で、非人間的な違和感というものが少ない。

3. 使いながらさまざまな場面に活用できる気づきがある。

例えば、教職員向けの研修や事務方の業務効率化、保護者向けの説明動画などが挙げられます。また、動画化し共有することで、ワークショップ形式以外の反復学習にも活用でき、不登校児童生徒の交流や学習支援にもつながる可能性もあります。

昨今の教育では、「PBL(Project Based Learning)」(課題解決型学習)がこれまでより重視されています。PBLは、受動的な暗記ではなく、正解のない課題に取り組みながら問題を探究し、解決方法を学ぶので、生徒の自発性や協働力を育むことができる教育法です。

近い将来、私が携わる奈良市教育委員会と共に、PIP-Makerを活用したPBLの実証実験を実施し、全国の学校への展開を目指したいと考えています。